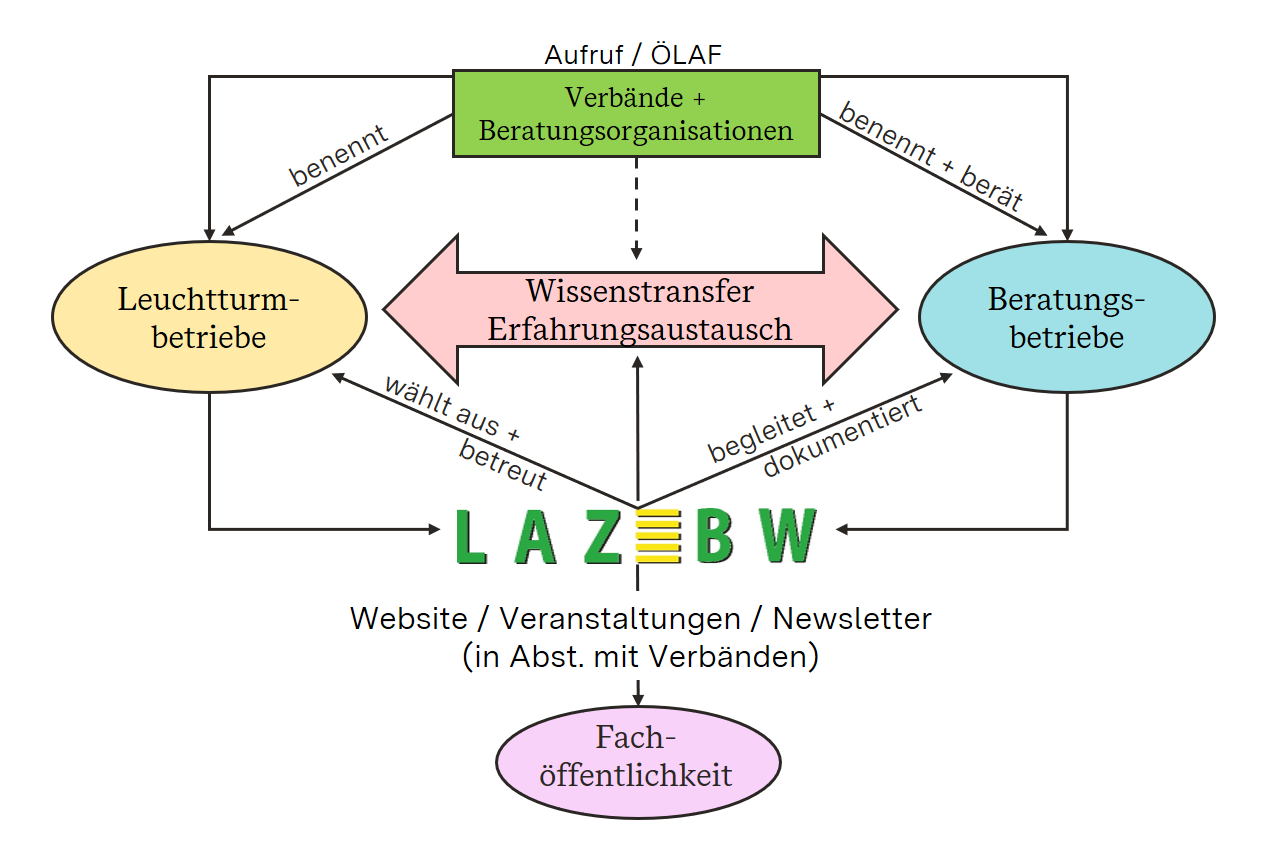

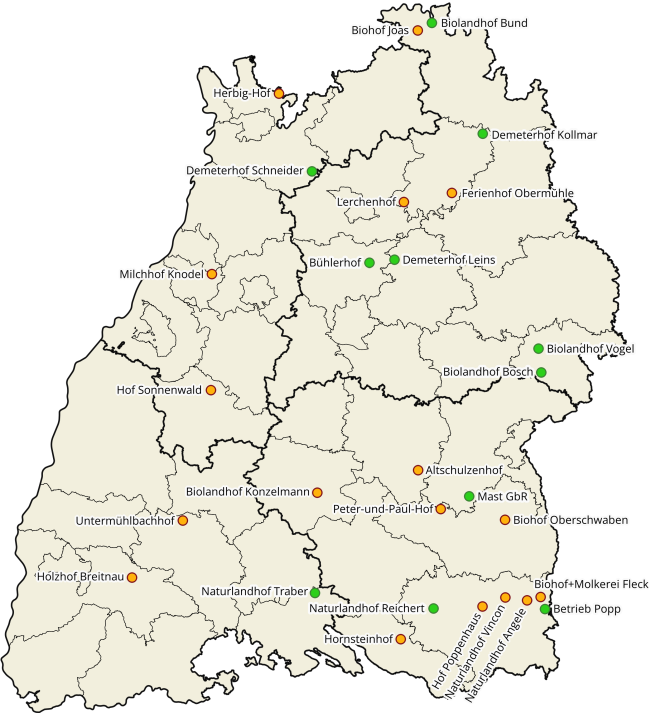

Unterstützung der landwirtschaftlichen Praxis in Baden-Württemberg bei der Umsetzung von Weidegang für Milchviehbetriebe

Die Weidehaltung nimmt insbesondere bei der Haltung von Milchvieh und dessen Nachzucht im ökologischen Landbau eine besondere Stellung ein, da sie bei gutem Management neben arbeitswirtschaftlichen und ökonomischen Vorteilen vor allem positive Effekte auf Tierwohl und Umwelt haben kann. Vor diesem Hintergrund hat die EU-Kommission auf Grundlage der Öko-Basis-Verordnung in einem Pilotverfahren eine Ausweitung der Weidehaltung in Deutschland gefordert. Eine entsprechende Anpassung betrieblicher Strukturen ist für betroffene rinderhaltende Betriebe häufig mit einigen Herausforderungen verbunden. Das Projekt richtet sich sowohl an ökologisch als auch konventionell wirtschaftende Betriebe.