Region Tauberfranken, Main-Tauber-Kreis

Verband: Bioland

Betriebsspiegel

|

Gesamtfläche: |

253 ha |

|

Grünland: |

60 ha |

|

Viehbestand: |

115 Kühe 80 Aufzuchtrinder 30 Kälber unter 6 Monate 10 Mastrinder |

|

Rasse: |

Fleckvieh |

|

Haltungsform: |

A (Liegeboxenlaufstall + Laufhof) |

|

Leistungsniveau: |

7.200 kg Milch/Kuh/Jahr |

|

Kalbungen: |

kontinuierlich |

|

Melksystem: |

Roboter und Melkstand |

|

Höhenlage: |

300 m ü. NN |

|

Niederschlag: |

620 mm/Jahr |

|

Temperatur im Jahresmittel: |

9,2 °C |

|

Hauptbodenart: |

schluffiger bis toniger Lehm, teilweise anstehender Kies |

|

Ertragsschätzung Grünland: |

100 dt TM/Jahr |

|

AK Rinderhaltung: |

3,0 |

Weidehaltung

|

Weidefläche gesamt: |

9,6 ha |

|

mit Kühen beweidetes Grünland: |

3,6 ha |

|

mit Kühen beweidetes Ackerland: |

6 ha |

|

Start d. Weidesaison: |

Mai |

|

Ende d. Weidesaison: |

Oktober |

|

Weidende Tiergruppen: |

Laktierende, Trockenstehende, tragende Färsen |

|

Weidestrategie: |

Joggingweide (2-3 h/Tag) |

|

Weidefläche pro Kuh: |

500 m² |

|

Weidesystem: |

extensive Standweide |

|

Rolle des Weidefutters: |

- |

|

Weidebesonderheiten: |

großer Bestand, dauerhafte Wegsperrung zur Verbindung zweier Weideflächen, niederschlagsarme Region, kein nennenswerter Weideaufwuchs von Juni bis September |

Porträt

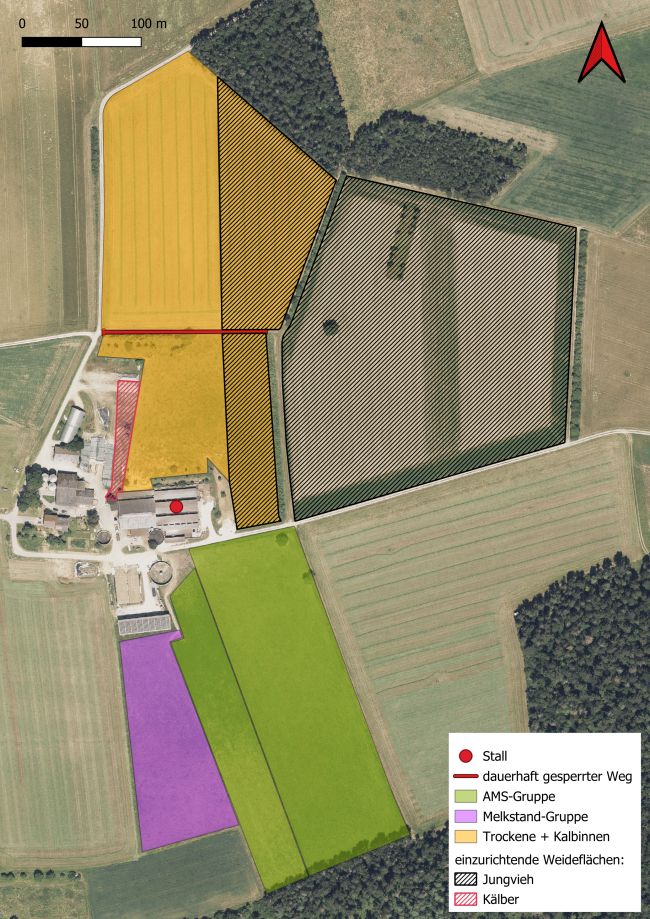

Auf einem niederschlagsarmen Standort im äußersten Norden Baden-Württembergs wird auf dem Biolandhof Bund Milch mit rund 100 melkenden Fleckviehkühen erzeugt, davon melken ca. 70 Kühe am Roboter (AMS-Gruppe) und 30 Kühe im Melkstand (Melkstand-Gruppe). Um den Weidegang der Kühe zu ermöglichen, werden die geringen am Hof verfügbaren Dauergrünlandflächen durch eigens dafür angesäte Ackerstücke ergänzt, welche zum Teil auch nicht mehr umgebrochen werden. Der Weidegang der melkenden Kühe beschränkt sich auf 2-3 Stunden pro Tag: Da sich zwischen Stall und Weide ein Weg befindet, der sich nicht dauerhaft sperren lässt, ist kein freier Kuhverkehr möglich – die gewünschte Auslastung des automatischen Melksystems verhindert also einen ausgedehnteren Weidegang. Aus Gründen der Arbeitswirtschaftlichkeit und des Leistungserhalts kann auch der Melkstand-Gruppe nicht wesentlich mehr Weidegang gewährt werden. Über weite Strecken der Weidesaison gerät das Graswachstum aufgrund Trockenheit und Hitze ohnehin ins Stocken, so dass das Weidefutter trotz eines Flächenangebots von 500 m²/Kuh keinen nennenswerten Anteil an der Versorgung der Rinder haben kann. Eine entsprechende Ration wird im Stall vorgelegt, wodurch die Weide den Tieren zusätzlich unattraktiv erscheint. Infolge der Trockenheit neigen die Bestände stark zur Lückenbildung, Nachsaaten insbesondere mit Weidelgräsern gehen nicht zuverlässig auf. Deutlich wird aber, dass eine Nachmahd mit anschließender Weideruhe für wesentlich vitalere Bestände sorgt. Für die längerfristige Zukunft steht noch nicht fest, ob weiterhin mit einem Melkroboter gearbeitet werden soll – eine Verabschiedung vom automatischen Melken würde hinsichtlich des Weidegangs der laktierenden Tiere ggf. weitere Optionen eröffnen.

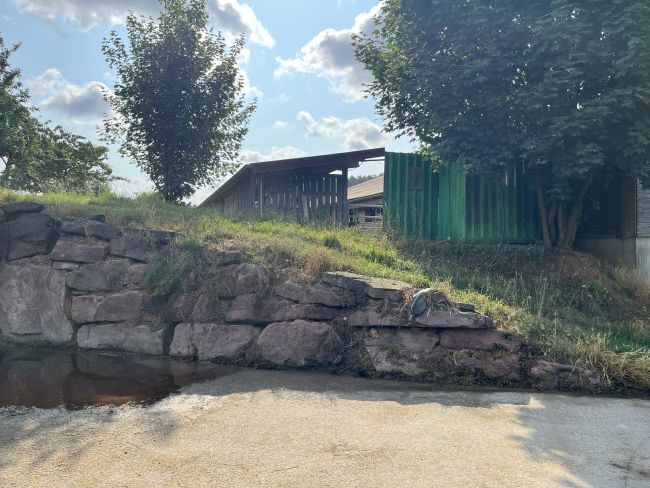

Den rund 40 Trockensteherinnen und tragenden Färsen steht mit zwei Teilstücken von insgesamt gut 5 ha Fläche mit permanenter Zugangsmöglichkeit ein deutlich umfangreicheres Weideangebot zur Verfügung. Trotz des geringeren Tierbesatzes stellt indes die Etablierung einer tragfähigen Grasnarbe auch hier aufgrund klimatischer Bedingungen sowie teils ungünstiger Bodenverhältnisse (stark steinig) eine Herausforderung dar. Baumreihen und Waldränder spenden jedoch Schatten, mit der geplanten Befestigung des steilen Weideaufgangs sowie einer konstanten Wasserversorgung kann so eine attraktive Weide geschaffen werden.

Keinen Weidezugang haben bisher Kälber und Jungvieh. Mit den bestehenden rund 10 ha Weidefläche hat der Betrieb allerdings eine gute Basis, um auch für die Nachzucht Weideflächen anzulegen. Zur Erschließung zusätzlicher, hofnaher Weideflächen bleibt jedoch zu prüfen, inwiefern Verpächter die Weidenutzung ihrer Ackerflächen zulassen. Mit Blick auf die Einrichtung von Kälber- und Jungviehweiden setzt sich der Betrieb auch verstärkt mit Fragen zu Parasiten vorbeugenden Maßnahmen des Weidemanagements auseinander.

Ausgangslage der Weideberatung

|

Problemstellungen: |

|

|

betriebliche Wünsche: |

Umsetzung der Weide nach EU-Öko-VO und Bioland-Richtlinien, gute Auslastung des AMS, arbeitswirtschaftlich praktikable und rechtlich saubere Lösungen zum Ein- und Austrieb, insbesondere bei der Querung von Wegen, möglichst geringe Verschmutzung des Hofes (v.a. d. Futterachse) durch Viehtrieb |

|

Zielsetzungen: |

Einrichtung der Jungvieh- und Kälberweiden, Befestigung der entsprechenden Weideaufgänge an Böschungen, Installation praktikabler Möglichkeiten zur Wegequerung, Steigerung der Attraktivität der Weiden |

Lösungsansätze

- Gestaltung des Weideaufgangs für Trockene und tragende Färsen:

- Befestigung durch Bau einer Treppe

- Betonieren und Drainieren des Ausgangs, alternativ Nutzung alter Spalten

- Einrichtung der Jungviehweide:

- Errichtung eines Weidezugangs in Stallnähe ohne Querung der Triebwege anderer Tiergruppen

- Zusammenlegung zweier Altersgruppen (jeweils knapp 40 Tiere) zur Vereinfachung des Managements

- Abtrennen von Teilfläche der bisherigen Trockensteherweide, alternativ Erschließung zusätzl. Weidefläche

- Einrichtung der Kälberweide:

- ca. 15 Kälber, vorhandene bisher ungenutzte Fläche am Hof nutzbar

- ggf. Mischgruppe mit älteren Tieren

- hauptsächliche Futteraufnahme im Stall, um Tiere auszufüttern und Parasitenaufnahme auf der Weide gering zu halten

- Weide generell:

- Intensivierung der Weidenutzung in wüchsigen Monaten März bis April

- attraktive Gestaltung der Weide: Bestand, Wasser, Schatten

- Bestandssanierung mittels Striegeln und Nachsaat geeigneter Arten, Wahl des Zeitpunkts entscheidend

- Etablierung von Nachmahd mit anschließender Weideruhe als Pflege-Routine der Flächen

- Schaffung von Tränkeangeboten auf der Weide (Wasserfass oder stationär)

- Beschattung ggf. durch Agroforst/ Nutzung angrenzender Waldränder