Hintergrund

Tiere sind dort verbreitet, wo sie die ihren Ansprüchen entsprechende und für das Überleben notwendige Ressourcen finden. Diese Gebiete werden als Lebensraum bezeichnet und sind geprägt durch bestimmte Merkmale und zeitliche Abläufe verschiedener Klimaelemente wie Niederschlag und Temperatur.

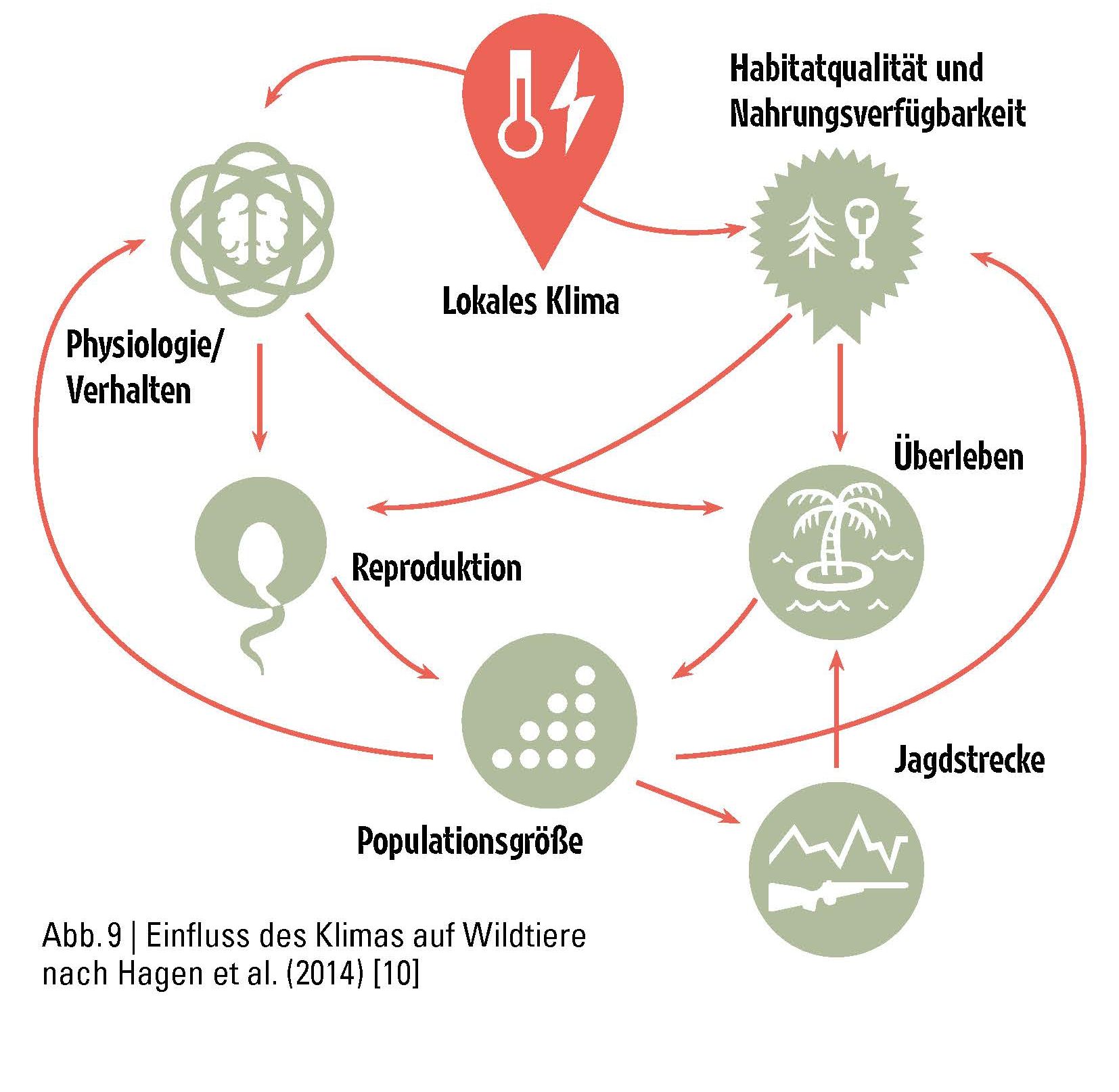

Kontinuierliche Veränderungen dieser Klimaelemente aber auch starke zwischenjährliche Schwankungen können die Eigenschaften sowie die komplexen ökologischen Zusammenhänge in diesen Lebensräumen beeinflussen (Fig. 1). Vor allem bei Tierarten, die eine enge Spezialisierung für ganz bestimmte Lebensräume aufweisen, können Veränderungen einzelner Klimaelemente schnell zu einer Beeinflussung der Lebensraumqualität – beispielsweise über eine veränderte Verfügbarkeit an Nahrung und Deckung – und in weiterer Folge zu einer Veränderung der Reproduktionsleistung und Überlebenschancen führen. Zudem kann es auch zu direkten Veränderungen des Verhaltens und der Physiologie kommen, wobei sich die Effekte auch überlagern und gegenseitig beeinflussenden können (Fig.1).

Das Klima in Baden-Württemberg

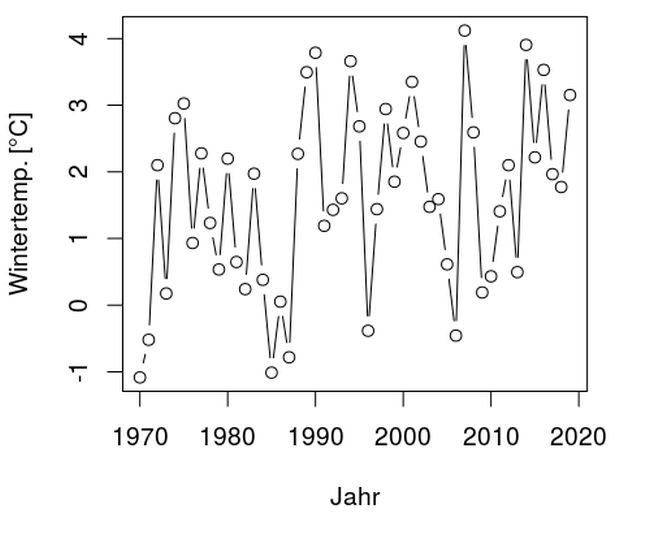

Das Bundesland Baden-Württemberg befindet sich in der gemäßigten Westwindzone. Variationen innerhalb von Dekaden aber auch zwischenjährliche Unterschiede sind häufig in Änderungen atmosphärischer Prozesse begründet. Ein wesentlicher Einflussfaktor für langfristige Entwicklungstrends von Klimaelementen wie Niederschlag und Temperatur (Fig. 2) stellt dabei die derzeit stattfindende globale Erwärmung dar.

Veränderungen der Pflanzenphänologie

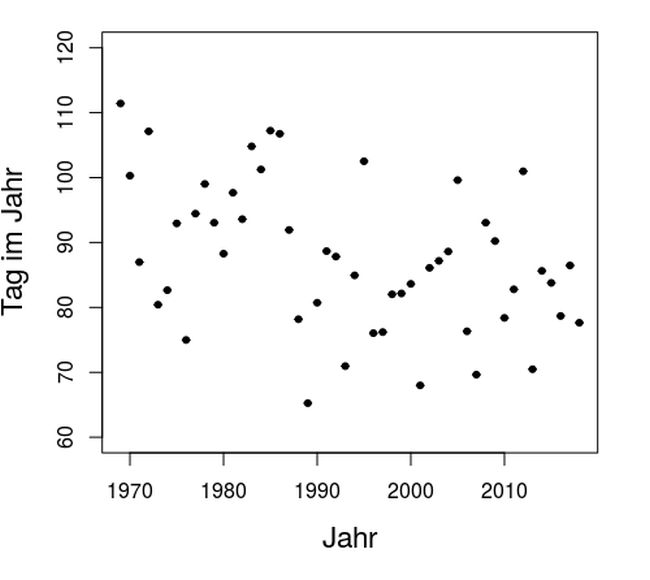

In der Pflanzenwelt führen die kontinuierlich ansteigenden Temperaturen während der Wintermonate (Fig. 2) unter anderem dazu, dass die Vegetationsperiode tendenziell früher beginnt. Dies macht sich auch an der Phänologie der Forsythie, einer Indikatorart des Deutschen Wetterdienstes für den Beginn des Frühlings, bemerkbar (Fig. 3). Pro Dekade hat sich der Beginn der Forsythienblüte im Zeitraum von 1970-2019 um durchschnittlich circa 3 Tage in Richtung Jahresbeginn verschoben.

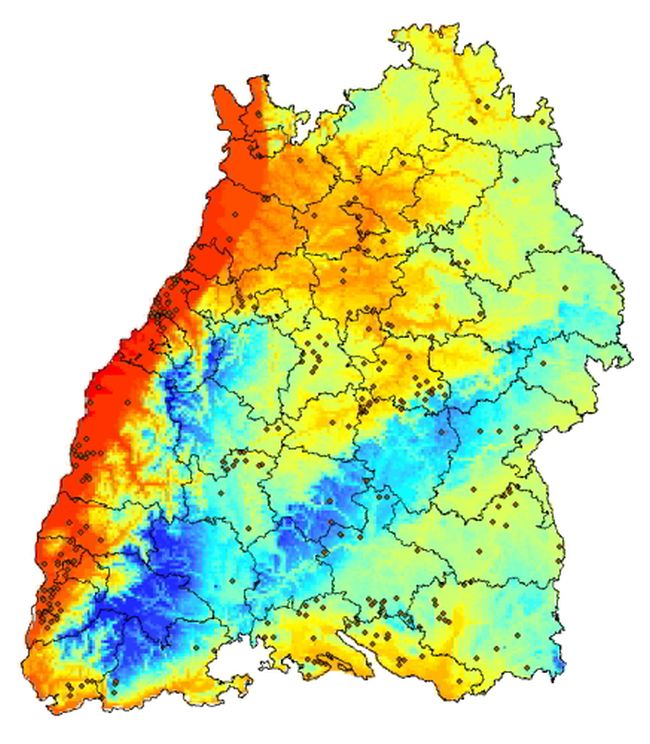

Betrachtet man den Beginn der Blühte der Forsythie räumlich explizit für das Jahr 2019 (Durchschnittswert = Tag 79 – vgl. Fig. 3), so fällt auf, dass in der sehr heterogenen Landschaft Baden-Württembergs große Unterschiede hinsichtlich des phänologischen Frühlingsanfanges existieren. Besonders zwischen der Rheinebene bei Freiburg und der Südwest-Grenze des Schwarzwaldes ist eine große zeitliche Diskrepanz festzustellen (Fig.4).

Pflanzen hängen in Ihrer jahreszeitlichen Entwicklung jedoch nicht nur von der Temperatur, sondern auch von der Verfügbarkeit von Wasser ab. Im Gegensatz zum Anstieg der Temperatur, der über die letzten Jahrzehnte dokumentiert wurde, ist der durchschnittliche Niederschlag in Baden-Württemberg pro Jahr durch deutliche zwischenjährliche Schwankungen gekennzeichnet.

Potentielle Auswirkungen von klimatischen Veränderungen für Wildtierarten

Potentielle Auswirkungen der aktuell prognostizierten klimatischen Veränderungen für große Säugetiere umfassen nach dem IPCC (Parmesan et al. 2022):

- Die Veränderung des Verbreitungsgebietes

- Die Veränderung der lokalen Häufigkeit

- Die Veränderung von jahreszeitlichen Aktivitäten (Paarung, Geburt)

- Die Veränderung von Merkmalsausprägungen

Daraus folgen dann (Parmesan et al. 2022):

- Veränderungen von Tierartengemeinschaften

- Zeitliche und/oder räumliche Verschiebung von Jahreszeitlichen Aktivitäten so dass es innerhalb eines Nahrungsnetzes mindestens 2 Arten gibt (Nahrung <-> Konsument), deren Aktivitäten (siehe Punkt 3) nicht mehr zeitlich auf einander abgestimmt erfolgen (dies wird als „Mismatch“ bezeichnet)

- Veränderungen des Zuwachspotentials einer Art (dies beschreibt die Nettobilanz aus Reproduktion und Sterblichkeit)

In letzter Konsequenz können diese Auswirkungen dazu führen, dass bestimmte Arten zuerst lokal und dann global Aussterben (Parmesan et al. 2022). Inwieweit Tierarten von klimatischen Veränderungen betroffen sind, hängt sowohl von der menschlichen Überformung der Landschaft (Fragmentierung, Landnutzung z.B. durch Tourismus, intensive Landwirtschaft), als auch von der Mobilität einer Tierart, ihrer Flexibilität hinsichtlich der Ernährung, der Anzahl der Nachkommen, Ihrer Stellung im Nahrungsnetz als auch von Ihrer Generationszeit ab.

Was wissen wir an der Wildforschungsstelle über Auswirkungen von klimatischen Veränderungen für Wildtiere in Baden-Württemberg?

Die Wildforschungsstelle untersucht die Effekte der Klimaveränderung auf die Bestandsentwicklungen und hinsichtlich jahreszeitlicher Aktivitäten bestimmter Tierarten. Dabei werden auch die Abschuss- und Unfallzahlen bestimmter Tierarten maßgeblich beeinflusst (Fig. 1). Auf Grundlage eines besseren Verständnisses dieser Prozesse können Empfehlungen für Management- und Nachhaltigkeitsstrategien herausgearbeitet werden (JWMG).

Hagen, R., Strauss, C., Arnold, Jo., Fiderer, C., Signer, J., Lachenmaier, K. and Arnold, J. (2025). The effect of agricultural land use, climate and red fox on the relative reproductive potential of European brown hare (Lepus europaeus) in Southern Germany). Next Research 2 (3). doi: 10.1016/j.nexres.2025.100455

Hagen, Robert & Ortmann, Sylvia & Elliger, Andreas & Arnold, Janosch. (2022). Evidence for a male‐biased sex ratio in the offspring of a large herbivore: The role of environmental conditions in the sex ratio variation. Ecology and Evolution. doi: 12. 10.1002/ece3.8938

Hagen, Robert & Ortmann, Sylvia & Elliger, Andreas & Arnold, Janosch. (2021). Advanced roe deer (Capreolus capreolus) parturition date in response to climate change. Ecosphere. doi: 12. 10.1002/ecs2.3819

MLR 2022, Wildtierbericht 2021 für Baden-Württemberg

Parmesan, C., M.D. Morecroft, Y. Trisurat, R. Adrian, G.Z. Anshari, A. Arneth, Q. Gao, P. Gonzalez, R. Harris, J. Price, N. Stevens, and G.H. Talukdarr, 2022: Terrestrial and Freshwater Ecosystems and Their Services. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Portner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegria, M. Craig, S. Langsdorf, S. Loschke, V. Moller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge,UK and New York, NY, USA, pp. 197–377, doi:10.1017/9781009325844.004.

Robert Hagen, PhD (Dipl. Systems Scientist)