Oberschwaben, Landkreis Biberach

Verband: Demeter

Betriebsspiegel

|

Gesamtfläche: |

140 ha |

|

Grünland: |

65 ha |

|

Viehbestand: |

100 Kühe 70 Aufzuchtrinder 45 Kälber unter 6 Monate 20 Mastrinder |

|

Rasse: |

Fleckvieh und Fleckvieh-Kreuzungen mit diversen Zweinutzungsrassen |

|

Haltungsform: |

A (Liegeboxenlaufstall + Laufhof) |

|

Leistungsniveau: |

5.000 kg Milch/Kuh/Jahr |

|

Kalbungen: |

kontinuierlich |

|

Melksystem: |

mobiler Melkstand |

|

Höhenlage: |

580 m ü. NN |

|

Niederschlag: |

800 mm/Jahr |

|

Temperatur im Jahresmittel: |

8° C |

|

Hauptbodenart: |

sandiger bis toniger Lehm |

|

Ertragsschätzung Grünland: |

100 dt TM/ha/Jahr |

|

AK Rinderhaltung: |

2,0 |

Weidehaltung

|

Weidefläche gesamt: |

100 ha |

|

mit Kühen beweidetes Grünland: |

30 ha |

|

mit Kühen beweidetes Ackerland: |

30 ha |

|

Start d. Weidesaison: |

Ende April |

|

Ende d. Weidesaison: |

Anfang November |

|

Weidende Tiergruppen: |

Laktierende, Trockenstehende, Nachzucht, Kälber, Mastvieh |

|

Weidestrategie: |

Vollweide (min. 20 h/Tag) |

|

Weidefläche pro Kuh: |

5.000 m² |

|

Weidesystem: |

Umtriebsweide, Kurzrasenweide (nur Kälber) |

|

Rolle des Weidefutters: |

Alleingrundfutter |

|

Weidebesonderheiten: |

Vollweide und Weidemelkstand, großer Viehbestand, Agroforst und Gehölzlauben als Witterungsschutz, großflächige Beweidung von Ackerfutter, Stallneubau mit Blick auf Weideflächenanbindung, kuhgebundene Kälberaufzucht |

Porträt

Als seit vielen Generationen bestehender Familienbetrieb ist der Peter-und-Paul-Hof am Fuße des Bussen 2009 auf ökologische Wirtschaftsweise umgestellt worden. Da früh das Bewusstsein für die damit einhergehende Weidehaltung vorhanden war, jedoch mit unmittelbarer Stallanbindung keine entsprechenden Weideflächen zur Verfügung standen, kam erst ein selbst konzipierter Weidemelkstand zum Einsatz und es entstand ein Stallneubau, der auch eine Bestandsaufstockung ermöglichte. So werden am Betrieb rund 100 Milchkühe und mindestens ebenso viele Nachzucht- und Mastrinder gehalten. Um robuste Tiere zu erzeugen, wird die Fleckviehherde mit verschiedensten Zweinutzungsgenetiken gekreuzt. Als Mitglied der Demeter-Heumilchbauern zieht der Betrieb den Großteil aller Kälber kuhgebunden auf. Um so wenig Tiere wie möglich in den konventionellen Markt abgeben zu müssen, verbleiben die meisten Kälber zur Mast im Betrieb.

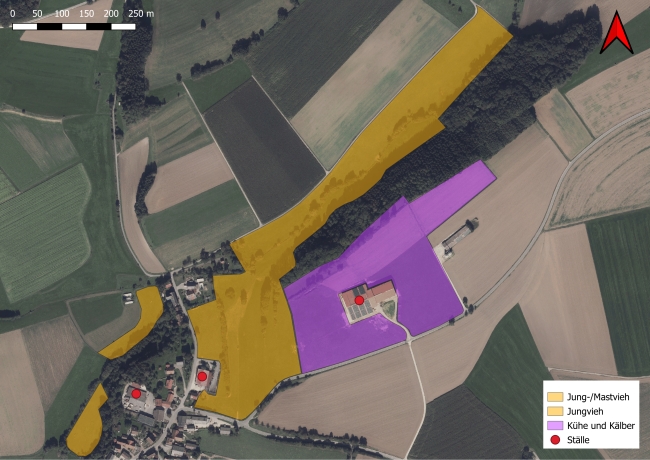

So verteilt sich der Viehbestand auf inzwischen drei Stallgebäude, welche während der Weidesaison allerdings weitestgehend leer stehen. Insgesamt sieben Tiergruppen werden zumeist in Vollweidehaltung auf rund 100 ha Weidefläche betreut. Von 80 ha Ackerland sind lediglich 25 ha Druschfläche zur Kraftfuttererzeugung vorgesehen, auf den restlichen Betriebsflächen stellen Dauergrünland und Kleegras die Grundfutterversorgung sicher. Durch die Beweidung des Kleegrases steht laut dem Betriebsleiter so innerhalb von zwei Jahren auf jedem Acker ein Rind.

Genutzt wird die Weidefläche betriebsübergreifend als Umtriebsweide nach Voisin bzw. im 18/4 System: Auf maximal vier Tage Beweidung einer Koppel folgen mindestens 18 Tage Weideruhe. Je nach Aufwuchs und Futterbedarf variiert dabei die Koppelgröße. Mit Blick auf unterschiedliche Nährstoffansprüche werden manche Flächen auch als Leader-Follower-Weide genutzt und werden so erst mit den laktierenden Kühen bestoßen, auf welche die Nachweide mit Rindern oder Trockenstehenden folgt. Die einzige Ausnahme stellt die kuhgebundene Kälberaufzucht dar – während der Tränkephase befinden sich Kälber und Ammenkühe im Stall und haben Zugang zu einer Kurzrasenweide.

Insbesondere aufgrund der Betriebsausrichtung mit starkem Fokus auf die Weidehaltung ist 2023 ein neuer Stall entstanden, da die eigentliche Hofstelle in Dorfrandlage über eine unzureichende unmittelbare Weideanbindung verfügt. Der neue Stall liegt nun inmitten arrondierter Flächen und bietet an insgesamt acht Ausgängen die Möglichkeit zum Austrieb. Einstreuen und füttern lässt sich im gesamten Stall mit einem mit Solarstrom betriebenen Heukran, auf Plastik und fossile Energieträger kann während der Stallsaison so weitestgehend verzichtet werden. Als eines von drei Stallgebäuden bietet es im Winter Platz für die laktierende Herde sowie für Tränkekälber, Ammenkühe und kalbende Kühe.

Um die Weidehaltung auch vor dem Stallneubau in ähnlicher Weise umsetzen zu können, kommt seit einigen Jahren ein Weidemelkstand zum Einsatz. Der einseitige 7er-Fischgrätmelkstand mit separatem Technikwagen wurde inzwischen durch einen selbst konzeptionierten 15x1 Side-by-Side Melkstand mit Frontaustrieb auf einem verlängerten LKW-Anhänger ersetzt. PV-Anlage, Batterien, Notgenerator und Wassertank ermöglichen einen autarken Betrieb, auf einem separaten Anhänger befindet sich der Milchtank inklusive Wärmerückgewinnung. Diese speist die Kochendwasserreinigung, durch welche sich der Einsatz umweltwirksamer Reinigungsmittel auf ein Minimum begrenzen lässt. Da der Melkstand auf unbefestigten Weideflächen eingesetzt wird, wird er im wöchentlichen Turnus versetzt (Dauer ca. 1-2 Stunden für zwei Personen), wobei die Standorte so gewählt werden, dass bestenfalls direkte Anbindung zu mehreren Koppeln besteht. Dadurch dauert der Zutrieb nur ca. 10 Minuten. Einen zusätzlichen Anreiz für die Tiere bietet das Kraftfutterangebot im Melkstand, für das eine Fütterungsanlage aus der Schweinehaltung verbaut ist. Pro Durchgang (15 Kühe) dauert das Melken 10-15 Minuten, insgesamt beläuft sich eine Melkzeit inklusive Zutrieb und Reinigung für die ca. 90 Melkenden auf etwa zwei Stunden. Auch während der Stallsaison kommt der mobile Melkstand zum Einsatz; zu diesem Zweck bietet der neue Stall einen Raum mit entsprechenden Anschlüssen sowie eine Milchkammer für den Tank.

Für die funktionierende Vollweidehaltung spielt die sonstige Weideinfrastruktur eine bedeutende Rolle. So bieten Waldränder und bestehende Feldgehölze den Tieren Witterungsschutz, der Betrieb nutzt aber auch unterschiedlichste Möglichkeiten des Agroforsts. Baum- und Heckenreihen sowie Baumlauben werden nach unterschiedlichen Gesichtspunkten (Naturschutz, Obst, Futterwert) im Dauergrünland etabliert, müssen die ersten Jahre geschützt werden und werten die Weideflächen insbesondere im Sommer dank Schattenwurf und Verdunstungskälte dann erheblich auf. Das trägt dazu bei, dass der Betriebsleiter laut eigener Aussage jeden Morgen zwei Wunder erlebt: „Erstens, dass die Kühe hinter dem Zaun sind und zweitens, dass Milch aus dem Euter kommt“. Mit größtenteils einlitzigen Mobilzäunen ist die Zaunanlage indessen verhältnismäßig einfach und flexibel gehalten, lediglich für Jungtiere kommen auch mal zwei oder drei Litzen zum Einsatz. Die Tränkwasserversorgung erfolgt teilweise über die Nutzung auf den Flächen vorhandener Ressourcen (Fließgewässer, Pumpenüberlauf), meistens jedoch über Fässer und Tränkewannen. Auch das abgekühlte, zusatzstofffreie Reinigungswasser des mobilen Melkstands wird von den Kühen gern getrunken. Triebwege führen in der Regel über asphaltierte oder geschotterte, öffentliche Wirtschaftswege, an welchen Litzen gespannt werden – das Flächenmanagement sieht allerdings vor, dass nicht weiter als wenige hundert Meter von Flur zu Flur gegangen werden muss.