Westallgäu, Landkreis Ravensburg

Verband: Demeter

Betriebsspiegel

|

Gesamtfläche: |

73 ha |

|

Grünland: |

67 ha |

|

Viehbestand: |

46 Melkende 38 Aufzuchtrinder, davon 15 sommers auf Alp 11 Kälber unter 6 Monate |

|

Rasse: |

Schweizer Original Braunvieh X Brown Swiss |

|

Haltungsform: |

A (Liegeboxenlaufstall + Laufhof) |

|

Leistungsniveau: |

5.200 kg Milch/Kuh/Jahr |

|

Kalbungen: |

kontinuierlich |

|

Melksystem: |

Melkstand |

|

Höhenlage: |

660 m ü. NN |

|

Niederschlag: |

1.200 mm/Jahr |

|

Temperatur im Jahresmittel: |

7,8 °C |

|

Hauptbodenart: |

sandiger Lehm |

|

Ertragsschätzung Grünland: |

90 dt TM/Jahr |

|

AK Rinderhaltung: |

2,0 |

Weidehaltung

|

Weidefläche gesamt: |

36 ha |

|

mit Kühen beweidetes Grünland: |

36 ha |

|

mit Kühen beweidetes Ackerland: |

0,6 ha |

|

Start d. Weidesaison: |

März |

|

Ende d. Weidesaison: |

November |

|

Weidende Tiergruppen: |

Laktierende, Trockenstehende, Nachzucht, Kälber u. 6 Monate, Masttiere |

|

Weidestrategie: |

Tag- bzw. Nachtweide (min. 8 h/Tag) |

|

Weidefläche pro Kuh: |

5.000 m² |

|

Weidesystem: |

Kurzrasenweide im Umtrieb |

|

Rolle des Weidefutters: |

wichtiges Grundfutter (bis zu 75% der Ration) |

|

Weidebesonderheiten: |

muttergebundene Kälberaufzucht, im Sommer Jungvieh teilweise auf Alp, Kalbungen auf der Weide, Kälber von Anfang an auf der Weide, kein Kraftfutter, Triebwege auf Kreisstraße |

Porträt

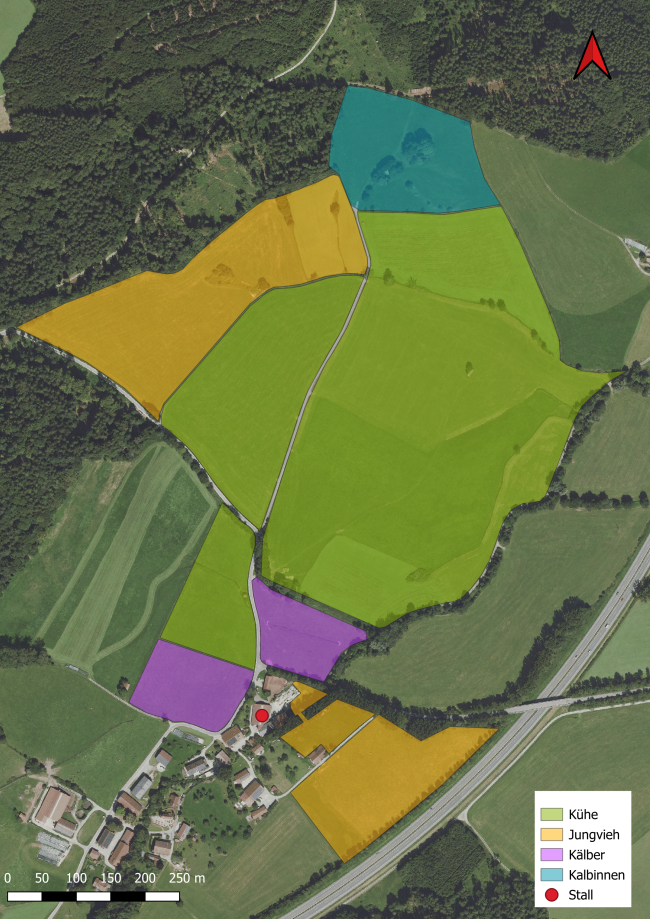

Auf dem Biohof Fleck bildet die Weidehaltung das Zentrum der Milchviehhaltung – nicht nur als Fütterungsstrategie, sondern als Ausdruck einer wesensgemäßen Tierhaltung und eines bewussten Miteinanders von Mensch und Tier. Alle Rinder des Betriebs – Kühe, Kälber, Kalbinnen und Jungvieh – sind über die Vegetationsperiode hinweg auf vier Herden verteilt und verbringen ihre Zeit auf verschiedenen, mehr oder weniger hofnahen Weideflächen.

Für die Kuhherde stehen insgesamt rund 36 ha Weidefläche zur Verfügung. Diese sind zu einem Großteil mit einfachen dauerhaften Zäunen eingefasst, das Weidemanagement erfolgt über eine Unterteilung mit mobilen Zäunen. So können der Herde Koppeln zugeteilt werden, die Futterbedarf und Graswachstum optimal berücksichtigen. Im ersten Aufwuchs werden im täglichen Wechsel sechs Koppeln bestoßen, in den Folgeaufwüchsen werden Anzahl und Größe der Koppeln dem Bedarf angepasst.

Jungvieh und Kalbinnen sind ab Mai Tag und Nacht auf der Weide. Ein Teil des Jungviehs verbringt den Sommer auf der Alp. Da dort die Weidesaison früher endet, werden am Heimbetrieb geeignete Flächen vorgehalten, die in den ersten Aufwüchsen zur Schnittnutzung dienen und im Spätsommer und Herbst beweidet werden.

Ein besonderer Schwerpunkt des Betriebs liegt auf der kuhgestützten Kälberaufzucht. Um kein Tier in den konventionellen Markt abgeben zu müssen, werden alle Kälber etwa vier Monate von ihren Müttern getränkt und verbleiben nach dem Absetzen entweder zur Nachzucht im Betrieb oder werden über eine Erzeugergemeinschaft vermarktet. Die Begegnung zwischen Kuh und Kalb findet rund um die Melkzeiten statt, so dass während der Weidesaison nicht nur die Kuh-, sondern auch die Kälberherde täglich ein- und ausgetrieben wird. So entsteht auch Raum für die Pflege des Mensch-Tier-Kontakts, auf welchem ein bewusstes Augenmerk liegt.

Die tragenden Kalbinnen befinden sich im Sommer auf einer etwa einen Kilometer entfernten Weidefläche und werden rund acht Wochen vor der Kalbung in die Kuhherde integriert. Ein besonderes Ziel des Betriebs ist, dass möglichst viele Kalbungen auf einer extra dafür vorgesehenen Weide stattfinden: So entfällt eine spätere Umstellung vom Stall auf die Weide, die Tiere sind von Beginn an an Zaun und Weidefutter gewöhnt.

Die Fütterung des Milchviehs folgt einer konsequenten Feed-No-Food-Strategie: Gefüttert wird ausschließlich mit Heu, Grünmehl und Weidefutter, wobei letzteres einen Anteil von bis zu 75% der Ration ausmacht.

Die Weidehaltung in dieser Form stellt den Betrieb auch vor praktische Herausforderungen:

- Die Wasserversorgung erfolgt derzeit an Bächen und über mobile Fässer – ein stationäres Tränkewassernetz mit der Nutzung des auf den Flächen vorhandenen Wassers wird angestrebt.

- Triebwege mit wechselnden Belägen, insbesondere zwischen Kies und Asphalt, sollen im Hinblick auf die Klauengesundheit vereinheitlicht werden. Die Triebwege führen teilweise über öffentliche Straßen, über oder durch Bäche und Entwässerungsgräben. Schilder warnen den Straßenverkehr, da der Viehtrieb fester Bestandteil des Dorfgeschehens ist.

- Um den Tieren auch auf offenen Flächen ausreichend Schatten zu bieten, werden gezielt Bäume gepflanzt – besonders auf der Kälberweide.